Boccaccio e Botticelli nella pineta di Classe si incontrano (insieme a Dante) sulla figura del nobile ravennate Nastagio degli Onesti, che si innamora – ricevendo sdegnoso rifiuto – dell’ancor più nobile figlia di Paolo Traversari. La vicenda di Nastagio entra nella grande letteratura volgare perché narrata nella quinta giornata del Decameron, dove trovano posto le storie d’amore che, nonostante un inizio segnato da fieri o sventurati accidenti, giungono a un lieto fine:

Nastagio degli Onesti, amando una de’ Traversari, spende le sue ricchezze senza essere amato; vassene, pregato da’suoi, a Chiassi; quivi vede cacciare ad un cavaliere una giovane ed ucciderla, e divorarla da due cani; invita i parenti suoi e quella donna amata da lui ad un desinare, la quale vede questa medesima giovane sbranare, e temendo di simile avvenimento prende per marito Nastagio.

La vicenda di Nastagio degli Onesti si svolge a Ravenna, antichissima città della Romagna, e nei suoi immediati dintorni (la pineta di Chiassi, ovvero di Classe), e riguarda alcune delle famiglie nobili della città già citate da Dante nel Purgatorio: la casa Traversara e li Anastagi / (e l’una gente e l’altra è diretata), / le donne e’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ‘nvogliava amore e cortesia / là dove i cuor son fatti sì malvagi (XIV, 107 ss.). La fanciulla amata, di cui non conosciamo il nome ma che sappiamo essere figlia di Paolo Traversari, non corrisponde l’amore del giovane, e si nega con una ritrosia che induce Nastagio (che per la morte del padre di lui e d’un suo zio, senza stima rimase ricchissimo) a ingegnarsi in tutti i modi per conquistarla:

sì come de’ giovani avviene, essendo senza moglie, s’innamorò d’una figliuola di messer Paolo Traversaro, giovane troppo più nobile che esso non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla trarre ad amar lui. Le quali, quantunque grandissime, belle e laudevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pareva che gli nocessero, tanto cruda e dura e salvatica gli si mostrava la giovanetta amata, forse per la sua singular bellezza o per la sua nobiltà sì altiera e disdegnosa divenuta, che né egli né cosa che gli piacesse, le piaceva, la qual cosa era tanto a Nastagio gravosa a comportare, che per dolore più volte, dopo essersi doluto, gli venne in disidèro d’uccidersi; poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di doverla del tutto lasciare stare, o se potesse, d’averla in odio come ella aveva lui.

Consigliato dai parenti che si dovesse di Ravenna partire ed in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare, Nastagio, con il piglio di un cavaliere errante che parte per un’avventura, fatto fare un grande apparecchiamento come se in Francia o in Ispagna o in alcuno altro luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da’ suoi molti amici accompagnato, di Ravenna uscí ed andossene ad un luogo fuor di Ravenna forse tre miglia, che si chiama Chiassi, e quivi fatti venir padiglioni e trabacche, disse a color che accompagnato l’aveano che starsi volea e che essi a Ravenna se ne tornassono.

Trascorsero alcuni giorni finché, un venerdì, Nastagio entra di bene un mezzo miglio nella stessa pineta – locus amoenus per eccellenza – che Dante sceglie per la descrizione del Paradiso terrestre:

Un’aura dolce, sanza mutamento

(Purgatorio, XXVIII, 7-21)

avere in sé, mi feria per la fronte

non di più colpo che soave vento;

per cui le fronde, tremolando, pronte

tutte quante piegavano a la parte

u’ la prim’ombra gitta il santo monte;

non però dal loro esser dritto sparte

tanto, che li augelletti per le cime

lasciasser d’operare ogne lor arte;

ma con piena letizia l’ore prime,

cantando, ricevieno intra le foglie,

che tenevan bordone a le sue rime,

tal qual di ramo in ramo si raccoglie

per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,

quand’Ëolo scilocco fuor discioglie.

Improvvisamente, davanti agli occhi allucinati del giovane si palesa – poco prima del mezzogiorno – la scena della caccia infernale:

essendo già passata presso che la quinta ora del giorno, ed esso bene un mezzo miglio per la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d’altra cosa, subitamente gli parve udire un grandissimo pianto e guai altissimi messi da una donna; per che, rotto il suo dolce pensiero, alzò il capo per veder che fosse, e maravigliossi nella pigneta veggendosi: ed oltre a ciò, davanti guardandosi, vide venire per un boschetto assai folto d’albuscelli e di pruni, correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e da’ pruni, piagnendo e gridando forte mercé; ed oltre a questo, le vide a’ fianchi due grandi e fieri mastini, li quali duramente appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giugnevano la mordevano, e dietro a lei vide venire sopra un corsier nero un cavalier bruno, forte nel viso crucciato, con uno stocco in mano, lei di morte con parole spaventevoli e villane minacciando.

Protagonisti della caccia diabolica una donna che non ha nome (come la figlia di Paolo Traversari) e il cavaliere Guido degli Anastagi, che insegue donna un tempo amata, colpevole però di averlo rifiutato e averlo indotto al suicidio. Lei stessa viene condannata alla morte e a questa punizione infernale che, come tale, si ripete all’infinito, perché si è negata all’amore, a quell’Amor, ch’a nullo amato amar perdona (Inferno, V, 103).

Nastagio [lo apostrofa il cavaliere fantasma], io fui d’una medesima terra teco, ed eri tu ancora piccol fanciullo quando io, il quale fui chiamato messer Guido degli Anastagi, era troppo più innamorato di costei che tu ora non se’ di quella de’ Traversari: e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia sciagura, che io un dì, con questo stocco il quale tu mi vedi in mano, come disperato m’uccisi, e sono alle pene eternali dannato. Né stette poi guari di tempo, che costei, la qual della mia morte fu lieta oltre misura, morì, e per lo peccato della sua crudeltà e della letizia avuta de’ miei tormenti, non pentendosene, come colei che non credeva in ciò aver peccato ma meritato, similmente fu ed è dannata alle pene del ninferno; nel quale come ella discese, cosí ne fu, ed a lei ed a me, per pena dato, a lei di fuggirmi davanti ed a me, che già cotanto l’amai, di seguitarla come mortal nemica, non come amata donna: e quante volte io la giungo, tante con questo stocco col quale io uccisi me, uccido lei ed aprola per ischiena, e quel cuor duro e freddo nel qual mai né amor né pietà poterono entrare, con l’altre interiora insieme, sì come tu vedrai incontanente, le caccio di corpo, e dolle mangiare a questi cani.

Tra i topoi che questo episodio recupera, quello – sempre ambientato in una natura silvestre – di Diana e Atteone, ripreso anche da Petrarca nella canzone 323, così come il tema della ripetitività della pena (nell’accezione dantesca del contrappasso), elemento chiave della dannazione infernale: né sta poi grande spazio, che ella, sì come la giustizia e la potenza di Dio vuole, come se morta non fosse stata, risurge e da capo incomincia la dolorosa fugga, ed i cani ed io a seguitarla, dice il cavaliere a Nastagio. Come vedremo poi tra poco, le traduzioni allegoriche del mito di Diana e Atteone, filtrate attraverso il neplatonismo diffuso presso la corte dei Medici nella seconda metà del Quattrocento, assimilano, in una metafisica dell’eros, la tensione erotica all’ascesa intellettuale.

La grande fortuna del racconto del Decameron portò Boccaccio e Botticelli nella pineta di Classe per la forza teatrale, quasi da sacra rappresentazione, che Nastagio sfrutta – quello strazio eternamente ripetuto della crudel donna – facendovi assistere la fanciulla invitando lei e tutta la sua famiglia a un sontuoso banchetto organizzato proprio di venerdì, poco prima del mezzogiorno (l’ora quinta), nella pineta di Classe. La scena, alla fine della novella, fa infatti presto effetto sulla ritrosa fanciulla: tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide, il quale quella medesima sera prestato le fu, che ella, avendo l’odio in amor tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio mandò, la quale da parte di lei il pregò che gli dovesse piacere d’andare a lei, per ciò che ella era presta di far tutto ciò che fosse piacer di lui.

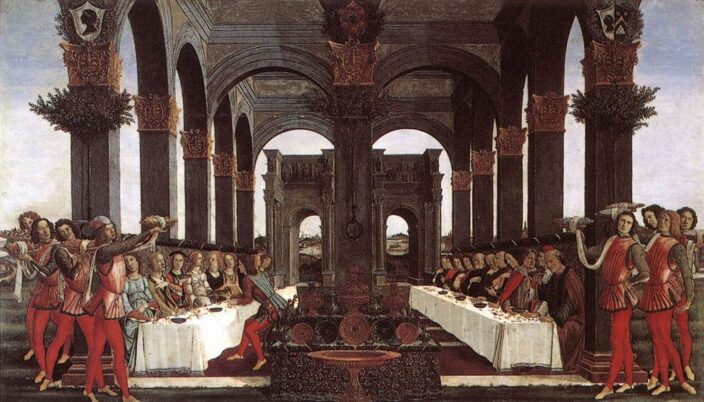

Fu Sandro Botticelli (allora di rientro da Roma dopo l’impegno nella decorazione della Cappella Sistina) l’artista cui vennero commissionate, dalla famiglia dei Medici, le storie di Nastagio degli Onesti da realizzare su quattro pannelli per cassone, sontuosa decorazione per la futura camera degli sposi di Giannozzo Pucci e della quindicenne Lucrezia Bini (uniti in matrimonio nel 1483) in palazzo Pucci: una vicenda dal raffinato valore simbolico e allusiva, sul piano della “cortesia” amorosa, alla disponibilità che la donna deve mostrare verso chi le fa profferte d’amore, sul piano della realpolitik all’accordo tra due antiche famiglie mercantili fiorentine.

Il testo botticelliano ripercorre fedelmente quello del Decameron, con un ritmo narrativo incalzante ma senza alcuna concessione alla crudezza (Botticelli conosce bene il filtro di dotta cultura neoplatonica che la corte medicea, nella personalità di Agnolo Poliziano, attua sul tema). Ricca la resa dei particolari, che si ravvisa negli abiti dei commensali, nell’andirivieni della servitù intorno al banchetto, nel vasellame e nella suppellettile da tavola. Chiarissima – e fulcro dell’ordine visivo delle quattro scene – la prospettiva centrale, fedele ai principi estetici albertiani, che apre un cannocchiale prospettico centrale reso dallo sfoltimento della vegetazione o dalla fuga dei tavoli e delle architetture.

Boccaccio e Botticelli nella pineta di Classe danno quindi voce, volto e corpo al personaggio di Nastagio degli Onesti, condannando alle pene eterne coloro – come la protagonista femminile della caccia infernale, dilaniata dai cani – che non si assoggettano alla dolce tirannia dell’amore, non solo ammonendo i novelli sposi, ma eternando anche il principio – profondamente neoplatonico – secondo cui rifiutare l’amore – quell’amor che move il sole e l’altre stelle (Paradiso, XXXIII, 145) – è come rifiutare l’intima essenza della vita, che è perpetua rigenerazione.

… Forse passeggiando nella zona di Chiassi, nei pressi della basilica di Sant’Apollinare, non lontano dalla spiaggia, si può ancora avvertire l’atmosfera che unì Dante, Boccaccio e Botticelli nella pineta di Classe, odorosa della resina dei pini centenari, tra cui forse, verso mezzogiorno, è possibile ancora immaginare la caccia infernale.

Una possibile fonte, anche per lo stesso Dante, è la leggenda della scomparsa di Teodorico. L’imperatore è titolare della notissima tomba a Ravenna, ma essa risulta vuota. Fin dall’antichità risultava colpita da un fulmina, e presentava una fenditura. La vecchiaia dell’ Imperatore giustificava una fama di disgrazia: divenne diffidente, e fece strage di amici e collaboratori, fra cui Severino Boezio. La morte di T. è avvolta in una leggenda che ebbe molta diffusione: bagnandosi in Adige, vide un cervo e, intenzionato a catturarlo, montò su un misterioso cavallo nero, comparso sulla riva, iniziando una furiosa cavalcata che lo portò a traversare la penisola, ed a raggiungere le Eolie, per precipitare dentro Vulcano, la porta infernale. Il nesso con Ravenna è evidente, il sovrano era noto per le sue imprese venatorie nella grande pineta, anche se preferiva Verona, città più prossima ai suoi luoghi di origine. Sulla facciata della Cattedrale di S.Zeno a Verona un rilievo marmoreo ricorda la leggenda della caccia infernale di Teodorico.

Così Carducci cantò la sua sulfurea fine:

Via e via su balze e grotte

va il cavallo al fren ribelle;

ci s’immerge ne la notte,

ci s’aderge in ver le stelle.

Ecco, il dorso d’Appennino

fra le tenebre scompar,

e nel pallido mattino

mugghia a basso il tosco mar.

Ecco Lipari, la reggia

di Vulcano ardua, che fuma

e tra i bòmbiti lampeggia

de l’ardor che la consuma:

quivi giunto il caval nero

contro il ciel forte springò

annitrendo, e il cavaliero

nel cratere inabissò.

Comunque, ben più remota è l’origine di questo mitologema, in Europa è rintracciabile nel ciclo arturiano, e su su fino alle leggende connesse a Odino.

Eh sì, la fonte per Boccaccio è, come al solito, Dante, ma non solo: il tema della ‘caccia infernale’ o ‘tragica’ traversa tutto l’Occidente, è un topos folklorico.

Ed anche per questo è una scena così evocativa, attrattiva e repulsiva: fa centro perché può contare su immagini e suggestioni depositate da millenni nell’immaginario dei popoli.

Nel nord Italia trovi altri esempi, per non parlare dell’Europa.

Ti imbatterai in esempi analoghi girando ‘insolitamente’ nei prossimi anni: scommettici.

Il tema della ‘caccia infernale’ su cui è incentrata la novella del B., e la mirabile resa visiva dell’altro B., è di grande interesse. Un ulteriore fonte sul tema è la breve novella di Jacopo Passavanti che copio ed incollo:

D’uno carbonaio che vidde entrare una femina nella fossa de’ carboni che aveva accesa

Leggesi scritto da Eliando, che fu uno povero uomo che temeva Iddio, nel contado di Niversa, el quale era carbonaio, avendo amicizia col Conte; e di quella arte si vivea. E avendo egli acceso una volta la fossa de’ carboni, e stando una notte a guardàrela in una sua capannetta, in sulla mezzanotte sentì grandi strida. Uscì fuori per vedere chi fosse; e vidde venire una femina in verso la fossa, correndo e stridendo, tutta scapigliata; e drieto le venìa uno cavaliere in sun uno orribile cavallo: e degli occhi e del naso e degli orecchi e de la bocca del cavalieri usciva fuoco ardentissimo. Giugnendo la femina alla fossa ardente, passò più oltre, e non ardiva d’entrare nella fossa; ma, correndo intorno alla fossa, fu sopraggiunta dal cavaliere che le correa dietro; e presela per gli sua lattenti capegli, e crudelmente la fedì per lo mezzo del petto col coltello ch’egli avea in mano. E cadendo in terra con molto spargimento di sangue, sì la riprese per gli insanguinati capelli, e gittòlla nella fossa de’ carboni ardenti, e lasciòlla stare per spazio di un’ora; e tutta focosa e arsa la ricolse, e così, ponendola in sul collo del cavallo, e con istrida, se n’andò per la via ch’era venuto. E così vidde la seconda e terza notte il carbonaio la visione. Donde, essendo dimestico, il carbonaio, del Conte di Niversa, e sì per l’arte che facea e sì perché il Conte era uomo spirituale, andòssene a lui e narrògli quello che avea veduto. El Conte disse: «Io voglio venire teco, e vedere questa cosa». Et essendo la notte el Conte e ‘l carbonaio nella capanna, nella ora usata venne la femina, e il cavaliere drieto; e féciono tutto ciò che è scritto di sopra. El Conte, veggendo pure con grande paura, prese ardire e uscì fuori della capanna. Partendosi il cavaliere molto spietato colla donna attraverso in sul cavallo, gridò il Conte e scongiuròllo che gli dovesse sporre quella visione. Volse il cavaliero il cavallo, e fortemente piangendo disse: «Poi che tu, Conte, vuogli sapere i nostri martirii, i quali Iddio t’ha voluti mostrare, sappia che io fu’ Gufredi, tuo cavaliere, e nutrito in tua corte. Questa femina contro a cui io sono tanto crudele e fiero, è donna Beatrice, moglie che fu del tuo caro cavaliere Berlinghieri. Noi prendemo amore di disonesto piacere, conducémoci a peccato, il quale condusse lei ch’ella uccise il suo marito; e così perseveramo infino alla infermità della morte. Ma nella infermità della morte, in prima ella e poi io ci conducemo a penitenzia, e confessando il nostro peccato ricevemo misericordia da Dio. Lo quale ci mutò la pena dello inferno in pena del purgatorio. Sappia, Conte, che noi non siamo dannati; anzi, ha stanziata la divina iustizia che, come noi ci amavamo di disonesto amore, così ogni notte ci perseguitiamo come hai veduto. E così facciamo purgatorio; e quando piacerà a Dio, aranno fine e nostri martirii». E domandando il Conte che gli desse ad intendere meglio e più specificatamente le loro pene, rispose il cavaliere: «Perché questa donna per amore di me uccise il marito, l’è stata data questa penitenzia, che ogni notte, quanto ha stanziato la divina iustizia, patisce per le [mie] mani pene di morte di coltello; e imperò ch’ella ebbe in verso di me ardente amore di carnale concupiscenzia, per le mie mani è gittata ogni notte ad ardere nel fuoco, come nella visione vi fu mostrato; e come già ci vedemo con grande disio e con piacere di gran diletto, così ora ci veggiamo con grande odio, e perseguitiamoci con grande sdegno; e come uno fu cagione all’altro di accendimento di disonesto amore così l’uno all’altro è cagione di grande tormento; che ogni pena ch’io fo patire a lei, patisco io; che col coltello con che io la ferisco tutto è fuoco che non si spegne; gittandola nel fuoco, tutto ardo di quello medesimo fuoco che arde ella. Questo cavallo è uno demonio, al quale siamo dati a tormentare. Oimmè, che molte sono l’altre nostre pene: pregate Iddio per noi, e fate dire delle messe, a ciò che Iddio abbrievi le nostre pene». E detto questo, si partirono come fosse una saetta. Non ci incresca adunque sofferire qui uno poco di penitenzia, a ciò che noi possiamo scampare di quelle orribili pene e dolorosi tormenti dell’altra vita, alle quali ci conviene pur venire.

Cara Raffaella, grazie mille per lo spunto.

Per rimanere in tema dantesco (non l’ho inserito per motivi di brevità), la caccia infernale è presente anche nel Canto XIII dell’Inferno, come contrappasso per gli scialacquatori (violenti contro se stessi nelle cose): i sussurri dolorosi della foresta dei suicidi vengono interrotti dalla corsa sfrenata delle anime dannate inseguite da cagne nere, che fanno scempio dei loro corpi (che poi si ricomporranno per essere poi dilaniati in un infinito processo di ripetizione della sofferenza). Come in vita hanno dilapidato i propri beni, così gli scialacquatori sono inseguiti e smembrati da cagne fameliche.

Noi eravamo ancora al tronco [Pier delle Vigne] attesi,

credendo ch’altro ne volesse dire,

quando noi fummo d’un romor sorpresi,

similemente a colui che venire

sente ’l porco e la caccia a la sua posta,

ch’ode le bestie, e le frasche stormire.

Ed ecco due da la sinistra costa,

nudi e graffiati, fuggendo sì forte,

che de la selva rompieno ogne rosta.

Quel dinanzi: “Or accorri, accorri, morte!”.

E l’altro, cui pareva tardar troppo,

gridava: “Lano, sì non furo accorte

le gambe tue a le giostre dal Toppo!”.

E poi che forse li fallia la lena,

di sé e d’un cespuglio fece un groppo.

Di rietro a loro era la selva piena

di nere cagne, bramose e correnti

come veltri ch’uscisser di catena.

In quel che s’appiattò miser li denti,

e quel dilaceraro a brano a brano;

poi sen portar quelle membra dolenti.

(Inferno, XIII, 109-129)